24 Mar Il lessico (ben poco) famigliare delle emozioni

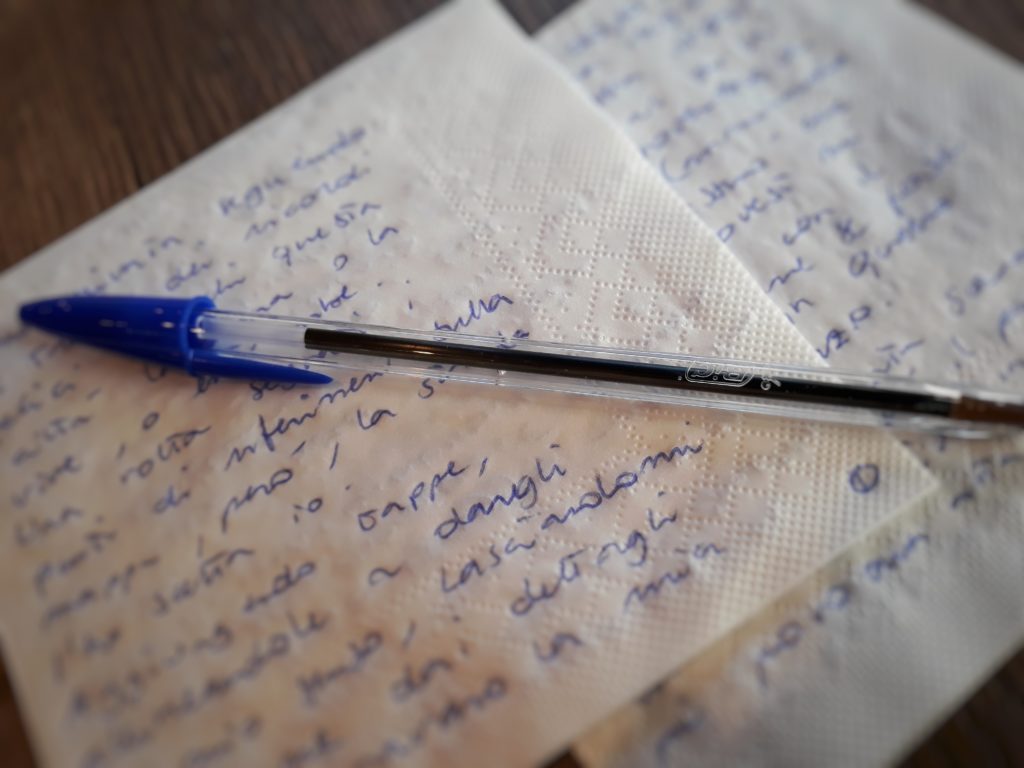

Qualche giorno fa, scherzando con un amico, affermavo che sono un po' ingegnere dentro, e quasi per niente fuori. Una definizione che cercava di racchiudere la mia parte iper-razionale e quella un po' ingenua, quella che struttura tabelle excel e quella che prepara lo zaino, quella che vive nella mente e quella che è sempre curiosa di capire qualcosa in più delle proprie emozioni.

Racconto spesso che, quando ho iniziato a prestare più attenzione a quello che provavo, la prima sorpresa è stata rendermi conto di quanto forti potessero essere le sensazioni fisiche che si accompagnavano alle differenti emozioni. Non che prima non ci fossero, ma non ci avevo mai badato più di tanto. Le avevo zittite, o con la grazia che mi è propria ero andata avanti come un caterpillar facendo finta che non esistessero.