12 Gen Nuovo anno, nuovi equilibrismi da ripensare

I giorni a cavallo tra la fine di un anno e l’inizio del successivo per me sono quasi sempre un po’ sospesi, e questi ultimi lo sono stati più che mai.

Non sento lo spirito natalizio, sono allergica alle riunioni di famiglia che si protraggono per giornate intere, e ultimamente era più semplice trovarmi su qualche sentiero (lo scorso anno anche su qualche spiaggia, ma meglio non pensarci troppo) che seduta a una tavola imbandita.

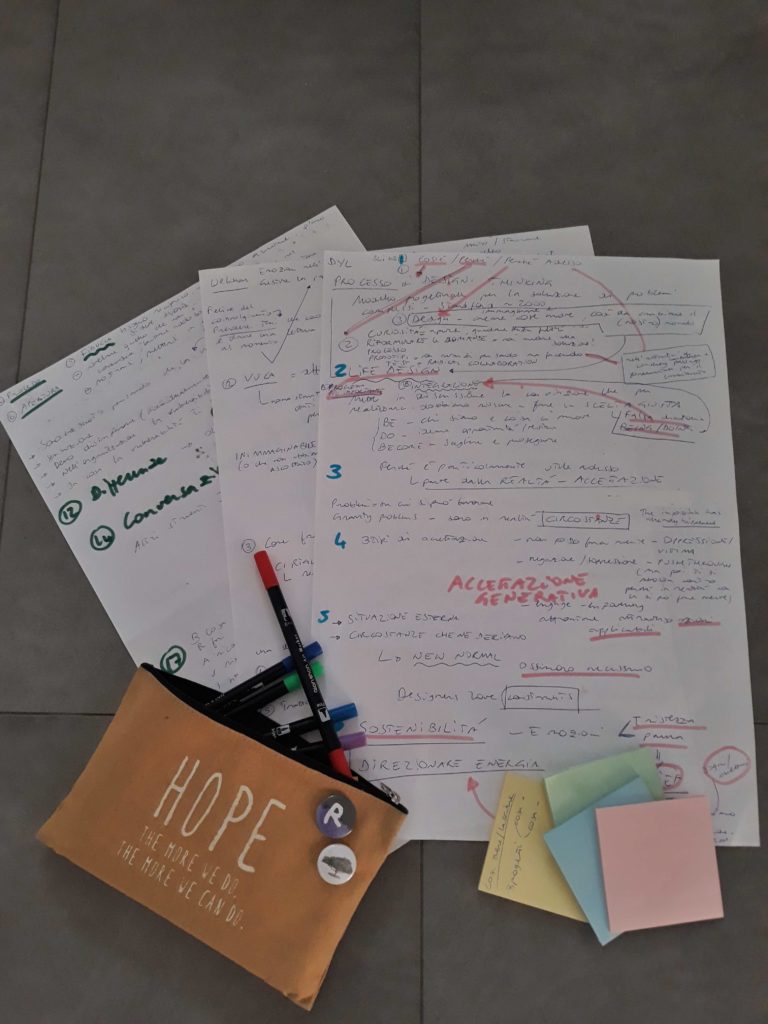

Quest’anno, in realtà, anche io ho iniziato l’anno seduta al tavolo della cucina. Davanti, però, invece del piatto avevo l’agenda, fogli, pennarelli. Per rielaborare i dodici mesi passati, e per immaginare i prossimi.